組積材

建築用コンクリートブロックJIS認証製品の品質規格 (JIS A5406:2017より抜粋)

※表は左右にスクロールできます。

| 断面形状による区分 | 圧縮強さによる区分※ | 正味断面積圧縮強さ(N/mm²) | 全断面積圧縮強さ(N/mm²) | 質量吸水率(%) |

|---|---|---|---|---|

| 空洞ブロック | A(08) |

8以上 | 4以上 |

30以下 |

| B(12) | 12以上 | 6以上 | 20以下 | |

| C(16) | 16以上 | 8以上 | 10以下 | |

| D(20) | 20以上 | 10以上 | ||

| 型枠状ブロック | 20 | 20以上 | ― | 10以下 |

| 25 | 25以上 | 8以下 | ||

| 30 | 30以上 | |||

| 35 | 35以上 | 6以下 | ||

| 40 | 40以上 | |||

| 45 | 45以上 | 5以下 | ||

| 50 | 50以上 | |||

| 60 | 60以上 |

※( )内の記述としてもよい。

[備考]防水性ブロックの場合は透水性試験(mL/(m²h))結果を空洞で300以下、型枠状で200以下とする。

| 普通精度ブロック | 寸法許容差(mm) | 長さ | ±2.0㎜ |

|---|---|---|---|

| 高さ | ±2.0㎜ | ||

| 正味厚さ | ±2.0㎜ |

|

|

|---|

コンクリート製品の特性

しかし近年の需要は景観性にすぐれた化粧コンクリートブロックが主体となりつつあります。

色合いや肌合いなど、化粧コンクリートブロックの特長をいつまでも損なわずにご使用いただくためには、状況に応じた適切なメンテナンスが必要となります。

外観や耐久性を損なわせる原因としては、主に次のようなものがあります。

これらは一概に製品の性能上の欠陥ではありませんが、適切な予防と対策で、ある程度防ぐことができます。

白華

主に水に溶解したセメントのアルカリ成分が、大気中の二酸化炭素などと結合してブロック表面に白く現れる現象です。

特にブロック製造直後や施工初期に多く、低い気温や高い湿度、雨や雪、風通しなどの影響により発生しやすくなります。

中性化

セメント水和物が炭酸化により分解され、本来コンクリート製品の持つ強アルカリ性(pH12〜13)が失われて、pH8.5〜10程度に低下する現象です。

ひび割れ

また気温の低下によっても収縮します。

このように乾燥や温度変化が繰り返されると、ひび割れが発生します。

発生の状況は場所や気候によりさまざまです。

凍害

凍結と融解が繰り返されるとその損傷は激しくなっていきます。

この現象を、コンクリートの凍結融解と言い、寒冷地でのコンクリート製品では深刻な問題となっています。

汚れ

露出面は一般に脆弱で多孔質化していくため、凹凸ができ、吸水率も高くなっていきます。

そこに粉塵やカビ菌が付着するために、汚れや黒ずみが生じます。

泥やホコリなどの他に、カビや藻などがブロックの美観を損なわせる場合があります。

特に湿度の高い時期や日陰に多く発生します。

|

汚れを落とすために高圧洗浄機等を用いる場合に、事前に必ず目立たない場所で試し洗浄を行ってください。水圧が強すぎると、変色や剥離が起こる可能性があります。 |

|---|

ブロック塀の構造 JIS A5406 品質基準

安心、安全なブロック塀を施工するためには様々な設計基準があります。

ブロック塀の高さ、土台である基礎、塀の中の鉄筋の設置等、ここでは解り易くその内容をご説明していきます。

ブロック塀の構成は、壁体・基礎・控壁(控柱)の3要素に成っておりますが、塀の規模により控壁は設けなくてもよいので条件のご確認をお願いします。

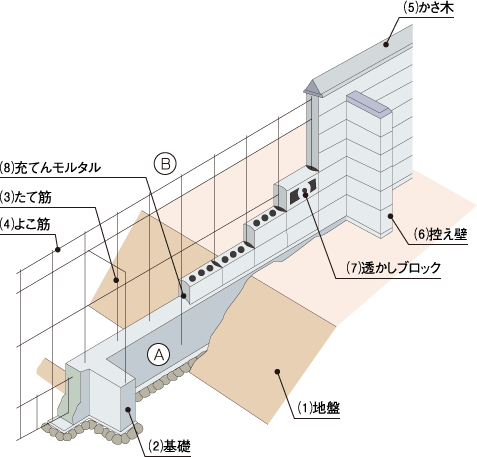

ブロック塀のしくみ

-

地盤は、塀全体を支え、基礎から一体となった塀の転倒に抵抗する役目を果たします。従って、大きな支える力(地耐力)が要求されます。特に、軟弱地盤のところには、大きくしっかりとした基礎を設けましょう。地耐力は、次のような簡易法により、およその判別ができます。

- 良質土:スコップを強く踏んでようやく掘ることができる。

- 普通土:スコップに力を入れて掘ることができる。

- 軟弱土:スコップで容易に掘ることができる。

- 基礎は、鉄筋コンクリートで堅固に造り、塀本体と一体になって転倒しないように、40cm以上地中に根入れします。 さらに、抵抗力の大きい形式の基礎として、L形、T形及び鋼管杭打ち基礎などがあります。また、高い擁壁や石積みの上に設けられている塀は、基礎に粘りがなく非常に危険です。安全対策を講じてください。

-

たて筋は、壁に作用する横力に抵抗する重要なものです。基礎から壁頂まで1本の鉄筋を曲げることなく配置します。特に、基礎と最下段ブロックとの接合部には、曲がりやさびがよく認められますので、注意しましょう。また、たて筋は、建築基準法並びに日本建築学会・ブロック塀設計規準の規定を満足するように配置し、次の点に留意しましょう。

- 基礎へ確実に定着する。

- 壁頂部のよこ筋へカギ掛けする。

- よこ筋は壁体の長さ方向を強固に一体化するもので、控え壁がある場合は、特に重要な役目をします。また、よこ筋は、通常80cm以下の間隔で配置します。

- かさ木は塀本体へ雨水等が浸入するのを防ぎ、ブロック及び鉄筋を保護します。かさ木は、壁体へ確実に固定します。かさ木には、浮きや欠落がよく見られます。注意しましょう。

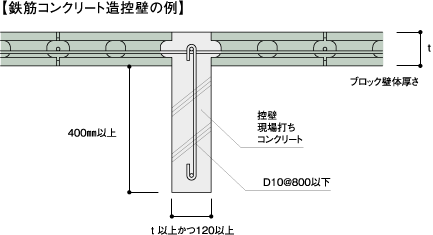

- 控え壁(控え柱)は塀の転倒に対する抵抗力を増すために、長さ3.4m以内毎に設けます。控え壁にも鉄筋を配置し、塀本体と強固に一体化します。また、塀本体と同じ堅固な基礎を設け、反対側への転倒に対する抵抗力を確保します。

- 透かしブロックの多用は、壁体の強度を低下させます。特に、連続した配置は、たて筋の適正な配置を困難にします。

- 充てんモルタルは、鉄筋とブロックとを一体化させるもので、強固な壁体をつくるとともに、鉄筋を保護する役目を果たします。鉄筋の周辺部にモルタルが密実に充てんされないと、塀の強度低下や劣化を早めることになります。

ブロック塀の基準

さらに、日本建築学会では建築基準法を補足するものとして「コンクリートブロック塀設計規準」を制定しています。

| ブロック厚さ(cm) | 塀の高さ(m) |

|---|---|

| 15以上 | 2.2以下 |

| 12(10※注1)以上 | 2.0以下 |

※注1 ( )内は、建築基準法による

| 空洞ブロック | 化粧ブロック | |

|---|---|---|

| 縦筋間隔(cm) | ブロック長さ(cm) | 縦筋間隔(cm) |

| 40(80※注2)以上 | 40、50、60以下 | 60以下 |

| 90以下 | 45以下 | |

※注1 ( )内は、建築基準法による

ブロック塀の強さ

建築基準法を守った健全なブロック塀(イ)は、横力に対し粘り強く抵抗します。

しかし、鉄筋の入っていないブロック塀(ロ)は、小さな横力で瞬時に倒壊します。

転倒防止のメカニズムとチェックポイント

安全のためのチェックポイント

- 鉄筋コンクリートの基礎が設けられている。

- 基礎は、T形はL形の形状にすると抵抗力が向上します。また、軟弱地盤では、鋼管杭打ち基礎も効果的です。一方、基礎の不適正な物は、横からのわずかな力で転倒します。

- 基礎は、地中深く根入れされている。

- 日本建築学会では、40cm以上の根入れを規定しています。

- 基礎は、地中深く根入れされている。

- スコップで掘るのが困難なところは、抵抗力の大きい地盤です。

下の図はブロック塀の基礎における力の釣合モデルです。

ブロック塀は、地震や風による横からの力(Q)を受けると、基礎におけるQ1・Q2という力で地盤を押します。

この時、地盤は、R1・R2という力で転倒に抵抗します。また、壁体と一体化された控え壁も、基礎からの転倒防止に効果があります。

- ① 基礎の根入れを深くする。

- ② 地盤の抵抗力を高める。

|

コンクリートブロック塀を、地震力および風圧力に対し安全であるように設計、施工するに際し、コンクリートブロック塀設計基準、建築基準法施行令第62条、建築工事標準仕様書、JASS1、2、3、5、7に従ってください。適切な施工がなされないと倒壊、欠落のおそれがあります。 |

|---|

安全のためのチェックポイント

- 縦方向の鉄筋は、適正に配置されている。

- ブロック塀は、規準により必要な鉄筋間隔が決められています。

- ブロックは、強く適正な厚さである。

- ブロック塀は、高さにより必要壁厚が決められています。

- ブロックには、ひび割れや欠けなどの損傷がない。

- 外観の損傷は、性能低下の現れです。

- 壁体には、傾きやぐらつきがない。

- 自立構造物では、倒壊に結びつく致命的な現象です。

下の図はブロック塀の壁体部における鉄筋とブロックとの力の釣合モデルです。ブロック塀は、地震や風による横からの力(Q)を受けると、点Oを中心として回転しようとします。

このとき、壁体は、鉄筋に生じる引張力Tに抵抗する力T1と、ブロック表面に生じる圧縮力Cに抵抗する力C’の、複合作用により抵抗します。

- ① 必要量の断面積をもつ鉄筋を配置する。

- ② 強く適正な厚さのブロックを使用する。

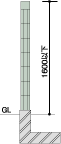

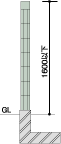

ブロック塀の高さ

ブロック塀の高さは最高で2.2mです。ただし、ブロック塀の形式、基礎形式、地盤の状況などによって高さの制限は異なります。

※下記表を参考にして、高さの選定をお願いします。

基礎形状および土質

ブロック塀の形式 |

I形 | 逆T形・L形 | ||

|---|---|---|---|---|

| 普通土 | 改良土 | 普通土 | 改良土 | |

| 控壁・控柱なし塀 | 1.2m | 1.6m | 1.6m | 1.6m |

| 控壁・控柱付き塀 | 1.4m | 1.8m | 1.8m | 2.2m |

※普通土:基礎の周囲を埋め戻すとき、基礎をつくるために掘り起こした土

改良土:同じく、埋め戻す土の代わりにセメント製品や砂、砂利まじりの土で十分に締め固めたもの

高さの測り方は?

ブロック塀の厚さ

コンクリートブロック塀設計基準では…

2m以下⇒12cmCB以上

2m以上⇒15cmCB以上

を推奨します。

したがって、少しの揺れで塀が倒れることになるので大変危険です。

ブロック塀の基礎

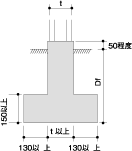

基礎形状

※表は左右にスクロールできます。

| 基本寸法 | ブロック塀の高さ制限 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| コンクリート基礎 | 型枠ブロック基礎 | 普通土 | 改良土 | ||

| 控壁なし | 控壁あり | 控壁なし | 控壁あり | ||

|

|

|

|

|

|

- 根入れ深さDf

- 補強ブロック塀:350以上かつ(H+200)/4以上

型枠ブロック塀:450以上かつ(H+600)/4以上

※表は左右にスクロールできます。

| 基本寸法 | ブロック塀の高さ制限 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| コンクリート基礎 | 型枠ブロック基礎 | 普通土 | 改良土 | ||

| 控壁なし | 控壁あり | 控壁なし | 控壁あり | ||

|

|

|

|

|

|

- 根入れ深さDf

- 補強ブロック塀:350以上かつ(H-400)/4以上

型枠ブロック塀:450以上かつH/4以上

※表は左右にスクロールできます。

| 基本寸法 | ブロック塀の高さ制限 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| コンクリート基礎 | 型枠ブロック基礎 | 普通土 | 改良土 | ||

| 控壁なし | 控壁あり | 控壁なし | 控壁あり | ||

|

|

|

|

|

|

- 根入れ深さDf

- 補強ブロック塀:350以上かつ(H-400)/4以上

型枠ブロック塀:450以上かつH/4以上

ブロック塀の配筋 建築基準法施行令(第62条の8 3・4・6号)

壁体に挿入する鉄筋は、縦筋・横筋ともD10以上の異形鉄筋をご使用ください。

配筋ピッチ等は下記の図・表を参考にして、正しい配筋の定着を推奨します。

ブロック塀の配筋

- 01

- ブロック壁体に挿入する縦筋および横筋は、D10以上Dの16以下の異形鉄筋とする。

縦筋間隔は下表に示す数値以下とし、横筋間隔は800mm以下とする。

※表は左右にスクロールできます。

| 控壁・控柱 | ブロック塀の高さ (m) |

補強ブロック塀 | 型枠ブロック塀 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 空洞ブロックを使用する場合 | 化粧ブロックを使用する場合 | ||||

| 縦筋間隔 (mm) |

ブロックの長さ (mm) |

縦筋間隔 (mm) |

縦筋間隔 (mm) |

||

| 付き | 1.6以下 | 800 | 400・500・600 | 600 | 400 |

| 900 | 450(900) | ||||

| 1.6を超え2.2以下 | 400 | 400・500・600 | 600 | 400 | |

| 900 | 450(900) | ||||

| なし | 1.2以下 | 800 | 400・500・600 | 600 | 400 |

| 900 | 450(900) | ||||

| 1.2を超え1.6以下 | 400(800) | 400・500・600 | 400(600) | (400) | |

| 900 | (450) | ||||

※( )内数値はD13使用の場合の間隔

- 02

- ブロック壁体の横筋は、塀端部において控壁、控柱および門柱に定着させる。

- 03

- ブロック壁体の縦筋は、ブロックの空洞内で重ね継ぎしてはならない。

※やむを得ず継手をする場合、主筋溶接を行うこと。

※縦筋を配置するための空洞部は狭く、その部分で重ね継手すると充填モルタル・コンクリートの充填性が著しく悪くなり、力の確実な伝達が不十分となるので、建築基準法施行令により、縦筋の重ね継手は原則禁止されている。

- 04

- ブロック壁体の縦筋は基礎に定着するほか壁頂横筋に180°フックでかぎ掛けし余長4d以上、または90°フックとする場合は、余長10d以上とする。

※表は左右にスクロールできます。

| 種類 | 構造部分 | 定着および重ね継手 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| フックなし | フックあり | |||

| 定着 | 横筋を控壁、控柱、門柱に定着する場合、縦筋を定着する場合 | 40d | 30d | d:異形鉄筋で呼び名に用いた単位(mm) |

| 継手 | 横筋を継ぐ場合 | 40d | 35d | |

| 控壁頂部で縦筋と横筋を継ぐ場合 | 25d | ― | ||

[備考]定着長さは仕口面よりの鉄筋の直線部分とする。

90°フックの余長は10d以上とする。

|

笠置ブロックは適切な施工・管理がなされないと落下し、けがの原因となります。 笠置ブロックは上図のように縦筋が壁頂横筋にかぎ掛けされ、または空洞部内に定着できる形状とし、空洞内にはモルタル充填を十分行い、一体化した施工をしてください。 |

|---|

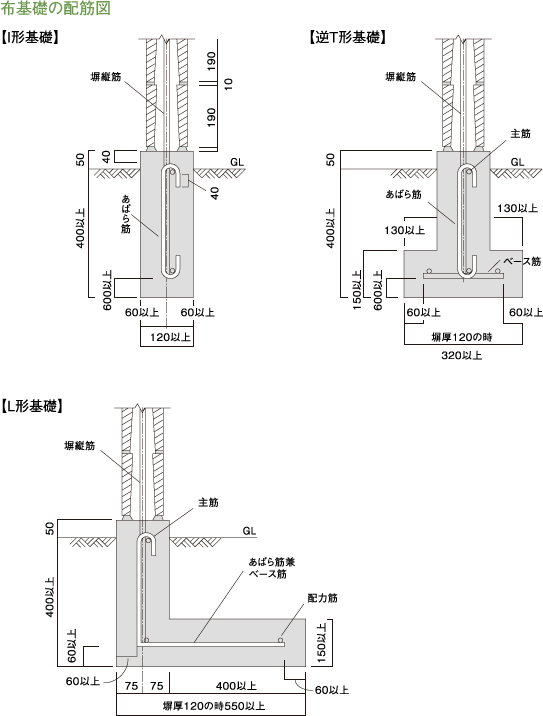

ブロック塀の基礎配筋

布基礎の配筋

- ブロック壁体、控壁および平門柱の布基礎は上下に各D10以上の主筋を配置した複筋梁とする。

- 布基礎には、D10以上のあばら筋を500mm以下の間隔で配置し、主筋に180°フックでかぎ掛けする。

- 基礎スラブ部分のベース筋は、D10以上の鉄筋を500mm以下の間隔で配置し、その先端にD10以上の配力筋を配置する。

- L形基礎のあばら筋およびベース筋は、D10以上の鉄筋をL形に曲げて配置することができる。

- 控壁、控柱ならびに門柱の主筋は、基礎に定着させる。

- 控壁、控柱ならびに門柱の基礎と接合するブロック壁体の布基礎の主筋は、通し配筋とするか、それらの基礎に定着させる。

鋼管基礎工法(布基礎併用)

- 杭に使用する鋼管はJIS A 8951(単管足場用)で亜鉛メッキが施されている材質以上のもの

- 布基礎とせん断補強筋と共に一体化させる。

- 杭の打設時は保護キャップ等をして鋼管内に土が入らないように打ち込む。

- 打ち込み後の鋼管内にモルタル充填を施す。

| 基礎の形状 | 根入れ深さDf(mm) | 基礎のせいD(mm) | 立ち上がり部分の幅b(mm) |

|---|---|---|---|

| I形状基礎 | 300以上 | 350以上 | t+40以上かつ160以上 |

[備考]t:ブロック壁体の厚さ

| 杭頭の定着長さe(mm) | 打設間隔p(mm) | 打設深さℓf(mm) |

|---|---|---|

| 100以上 | 800以下 | 750以上※ |

※打設深さは布基礎下端から測る

控壁・控柱・門柱の構造

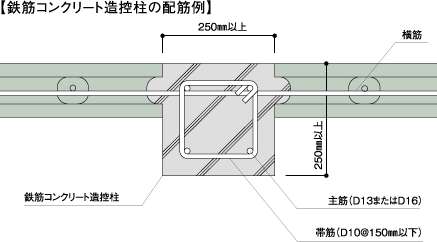

控柱は鉄筋コンクリート造で太さは250mm以上として高さはブロック塀と同一にします。

控壁・控柱が必要なブロック塀は?

ブロック塀の高さが1.2mを超えるもの。ただし、改良土、もしくは逆T形、L形基礎の場合は1.6mを超えるものに必要となります。

控壁・控柱の配置と形状

- 01

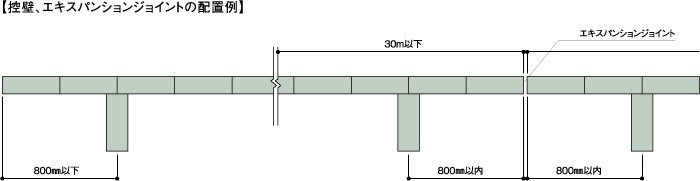

- ブロック塀の長さ3.4m以下ごとに、基礎およびブロック塀に接合する控壁、または控柱を設け、かつブロック塀の端部より800mm以内に控壁または、控柱などを設け補強する。

- 02

- ブロック塀が交差する場合は、その交差角がブロック塀の直角方向に対し45°以下で、かつ交差角によりブロック塀の長さが600mm以上の場合は、控壁と同等とみなすことができる。

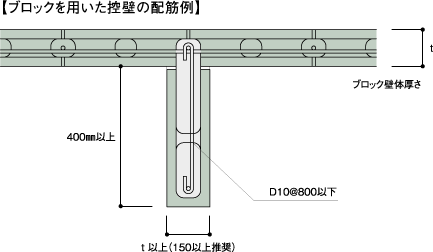

控壁の配筋

控壁の横筋

D10以上で間隔は800mm以下とし縦筋にかぎ掛けしなければならない。

控壁の縦筋

D10以上とする。ただし、外側部の縦筋は右の表に示す鉄筋径以上を使用する。

| 塀の種類 | ブロック塀の高さ(m) | 配筋 |

|---|---|---|

| 補強ブロック塀 | 1.8以下 | D10 |

| 1.8を超え2.2以下 | D13 | |

| 型枠ブロック塀 | 1.8以下 | D13 |

| 1.8を超え2.2以下 | D16 |

控柱・門柱の配筋

帯筋はD10以上とし、150mm以下の間隔で配置し、縦筋および主筋は下記を参照してください。

控柱の主筋および門柱の縦筋の頂部にはフックを設けてください。

ブロックを用いた門柱の配筋

※表は左右にスクロールできます。

| ブロック塀の種類 | ブロック塀の高さ(m) | 角門柱を使用する場合の配筋 | 平門柱を使用する場合の配筋 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 門柱の最小厚さ(mm) | 門柱の長さ(mm) | 配筋 | |||

| 補強ブロック塀 | 1.8以下 | 4・D13 |

180 |

600 | 3・D13 |

| 800・900 | 4・D13 | ||||

| 1.8を超え2.2以下 | 4・D16 | 200 | 600 | 3・D16 | |

| 800・900 | 4・D16 | ||||

| 型枠ブロック塀 | 1.8以下 | 4・D13 | 180 | 600・800・900 | 4・D13 |

| 1.8を超え2.2以下 | 4・D16 | 200 | 600・800・900 | 4・D16 | |

[備考](1)最小厚さ:門柱公称厚さより淀の部分を除いた最小の正味厚さをいう。

(2)平門柱の配筋は表中単体当たりの数値である。

鉄筋コンクリート造控柱の配筋

| ブロック塀の高さ(m) | 配筋 |

|---|---|

| 1.8以下 | 4・D13 |

| 1.8を超え2.2以下 | 4・D16 |

門柱の基礎

門柱の基礎

原則として、厚さ150以上の基礎スラブを周囲に130以上張り出してください。

門柱基礎の根入れ深さ(基礎スラブ張り出し130以上の場合)

- 門柱高さ

- 1.4m以下→400mm。

1.4mを超える場合→下の表に示す数値以上。

※表は左右にスクロールできます。

| 門柱の高さHp(m) | 1.4<Hp≦1.6 | 1.6<Hp≦1.8 | 1.8<Hp≦2.2 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 門柱に接続する ブロック塀の基礎形状 |

I 形 | 逆T、L形 | I 形 | 逆T、L形 | I 形 | 逆T、L形 | |

| 根入れ深さ (mm) |

普通土 | 450 | 400 | 550 | 450 | 700 | 650 |

| 改良土 | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 500 | |

| 種類 | 構造部分 | 定着および重ね継手 | 型枠ブロック塀 | |

|---|---|---|---|---|

| フックなし | フックあり | |||

| 定着 | 横筋を控壁、控柱、門柱に定着する場合、縦筋を基礎に定着する場合 | 40d | 30d | d:異形鉄筋で呼び名に用いた単位(mm) |

| 継手 | 横筋を継ぐ場合 | 40d | 35d | |

| 控壁端部で縦筋と横筋を継ぐ場合 | 25d | ― | ||

[備考]定着長さは仕口面より鉄筋の直線部分とする。90°フックの余長は10d以上とする。

ブロック塀に関するその他の規定

ブロック塀を安心施工していただくうえでの建築基準法の定めている規定をご紹介いたします。

土留め壁と併用される場合やフェンス基礎の兼用される場合等、適切な施工を推奨します。

エキスパンションジョイント

ブロック塀は原則として、長さ30m以下ごとにエキスパンションジョイントを設ける。

透かしブロック

透かしブロックは、先に記述したブロック塀の配筋を妨げないように配置してください。

また、ブロック塀の最上部・最下部および端部に配置してはならない。

笠置及び瓦笠

笠置ブロックは、縦筋が空洞部内に定着できる形状のものとする。

ブロック塀が土に接する場合

ブロック塀は土に接して設けてはならない。ただし、土に接する部分の高さが400mm以下でその部分の耐久性、安全性を考慮した場合は、この限りではない。

コンクリート擁壁上部にブロック塀を設ける場合

高さ1m以上の鉄筋コンクリート造などの擁壁にブロック塀を設ける場合は、1.2m以下のブロック塀を設けることができる。

ただし、擁壁の高さが1m未満であれば擁壁下の地盤から2.2mまでのブロック塀を設ける事ができる。

原則として、既存のブロック塀に連続する場合は結合部にエキスパンションジョイントを設ける。

※擁壁とブロック塀との定着させる縦筋は40d以上埋設を施す。

ブロック塀にフェンス施工するときの規定

連続フェンス塀

連続フェンス塀の高さは2.2m以下とし、フェンス部分の高さは1.2m以下とする。ただし、フェンスに作用する地震力および風圧力を考慮して適正な高さのフェンスを算定する。

フェンス支柱埋込部はブロック塀の縦筋位置以外の場所に定着させる。

組込フェンス塀

組込フェンス塀の高さは1.6m以下とし、控壁を設けない場合もある。

立上り壁の頂部横筋は、端部に90°フックにして縦筋との定着をさせる。

また、立上り壁と腰壁との連結部分は補助筋を設けて定着させる。

尚、腰壁頂部の定着が困難な場合には1段下がりで横筋を配筋して定着を図る。